「情報漏洩対策って、具体的に何をすればいいの?」

「企業に求められるセキュリティ対策のレベルは、どんどん高くなっている?」

情報漏洩のインシデントは年々増加しており、企業のセキュリティ対策の重要性が高まっています。近年の動向を受け、国はセキュリティ強化推進のために新たな制度を導入しています。企業に求められるセキュリティ対策のレベルが高くなったことで、適切な対策を怠った場合、安全性の低さから企業間取引を避けられる可能性も。情報漏洩防止の面でもビジネスの面でも、情報漏洩対策は非常に重要です。

本記事では、情報漏洩対策について以下の内容を解説します。

- 情報漏洩の主な原因

- 国が設けている新しいセキュリティ制度

- 効果的な情報漏洩防止策(外部対策・内部対策)

- 対策を実施する際の運用ポイント

本記事を読むことで、企業に求められるセキュリティ対策が分かり、具体的な対策を実施できるでしょう。より強固な情報セキュリティ体制の構築を検討している企業の方は、ぜひご一読ください。

情報漏洩の主な原因

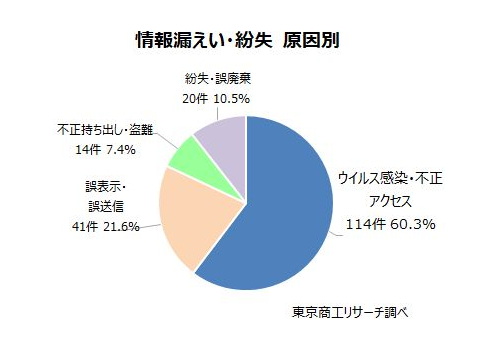

情報漏洩の主な原因は、外的要因と内的要因に分けられます。2024年に行われた東京商工リサーチの調査によると、「ウイルス感染・不正アクセス」による情報漏洩が60.3%となっていることから、情報漏洩・紛失事故の原因は、外的要因が全体の半数以上を占めていることが分かります。

一方で、内的要因も無視できない割合を占めています。「誤表示・誤送信」が21.6%、「不正持ち出し・盗難」が7.4%、「紛失・誤廃棄」が10.5%となっています。

これらの結果から、情報漏洩対策には外部からの脅威に対する防御だけでなく、内部の管理体制の強化も同様に重要であることが分かります。

外的要因による情報漏洩

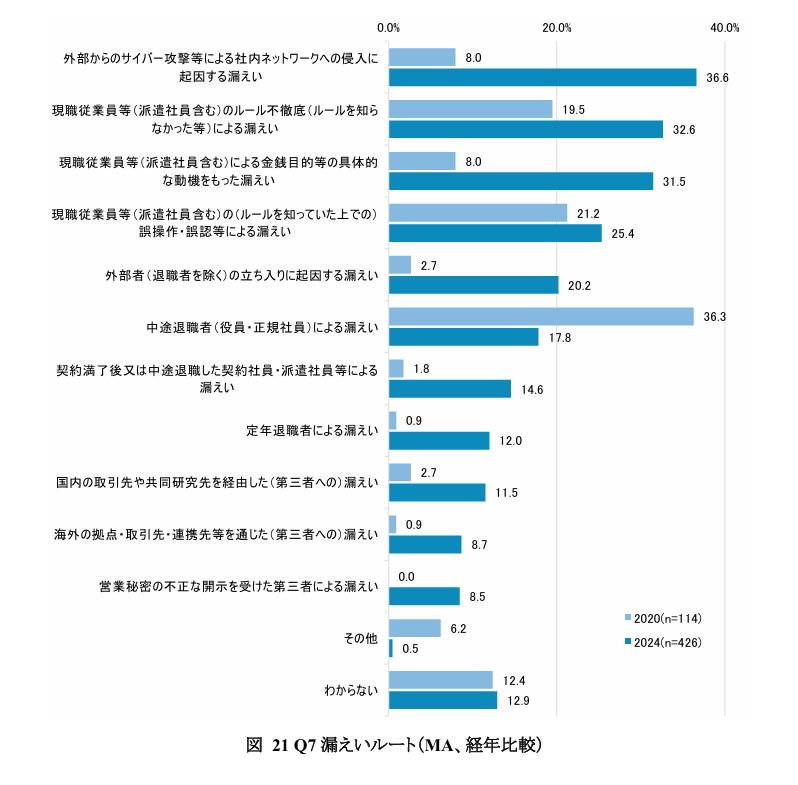

2025年8月に公開された情報処理推進機構(IPA)の調査によると、営業秘密情報の漏洩ルートとしてもっとも多いのが「外部からのサイバー攻撃等による社内ネットワークへの侵入に起因する漏えい」でした。2020年に実施した時(8.0%)と比較すると、36.6%と大幅に増加しています。このことからも、外部要因への対策は企業にとって喫緊の課題であると言えます。

外的要因の代表的な攻撃方法には、以下のようなものがあります。

- マルウェア

ユーザーの端末に悪意のあるソフトウェアを忍び込ませ、データの暗号化や情報の盗難を行う。特に、企業活動を停止させるランサムウェアの被害が多発している。 - 標的型攻撃

特定の企業や組織を狙い、取引先や顧客を装った偽のメールを送信してマルウェア感染を狙う。近年では、人間の心理的な隙をつくソーシャルエンジニアリングと組み合わせて行われることも多く、対策がより困難に。 - サプライチェーン攻撃

直接攻撃が難しい大企業に対し、取引先やビジネスパートナーにおけるセキュリティの脆弱性を経由して攻撃する。

外部からの脅威は日々進化しているため、セキュリティ対策を継続的に見直し、改善していく必要があります。

内的要因による情報漏洩

先述のIPA調査では、営業秘密情報の漏えいルートとして外部要因が1位でしたが、それに続くルートとして内部要因が複数ランクインしています。特に、2020年の調査と比較し、「現職従業員等(派遣社員含む)のルール不徹底(ルールを知らなかった等)による漏えい」は19.5%から32.6%に増加、「現職従業員等(派遣社員含む)による金銭目的等の具体的な動機を持った漏えい」は8.0%から31.5%と大幅に増加しています。

内部要因による事故は、主に以下の2つに分類されます。

人為的ミス

人為的ミスによる情報漏洩は、従業員の不注意や認識不足から発生することが多く、その種類はさまざまです。代表的な例は以下の通りです。

- 誤表示・誤送信

社内向けの情報を誤って取引先に送信してしまう - 紛失・盗難

顧客情報が入ったUSBメモリを外出先で紛失する - 廃棄

重要書類をシュレッダーにかけずに捨てる

データを完全に消去しないままパソコンを処分する - 持ち出し

社内情報を含んだパソコンを許可なく持ち出し、自宅で作業する

人為的ミスを防ぐには、従業員への定期的な教育やチェック体制の強化などが不可欠です。

内部不正

内部不正が発生する原因の一つに、退職者による技術情報の持ち出しがあります。製品開発に関わる機密情報が他社に流出すると、企業の競争力に直接的な影響があるでしょう。

また、従業員による顧客情報の不正売買も問題です。これは個人情報の大規模な流出につながる可能性があり、企業の信頼を大きく損なう事態を招きかねません。

さらに、取引先と共有したデータが契約外で第三者に提供され、不正に拡散されることもあります。

企業のセキュリティ強化のために国が設けている制度

企業のセキュリティ対策を強化するため、国は以下の制度を検討・導入しています。

- サプライチェーン対策評価制度

- 基幹インフラ制度

2つの制度により、企業に求められるセキュリティ対策のレベルが高くなっています。制度の詳細を知り、より強固な情報保護体制の構築につなげましょう。

サプライチェーン対策評価制度

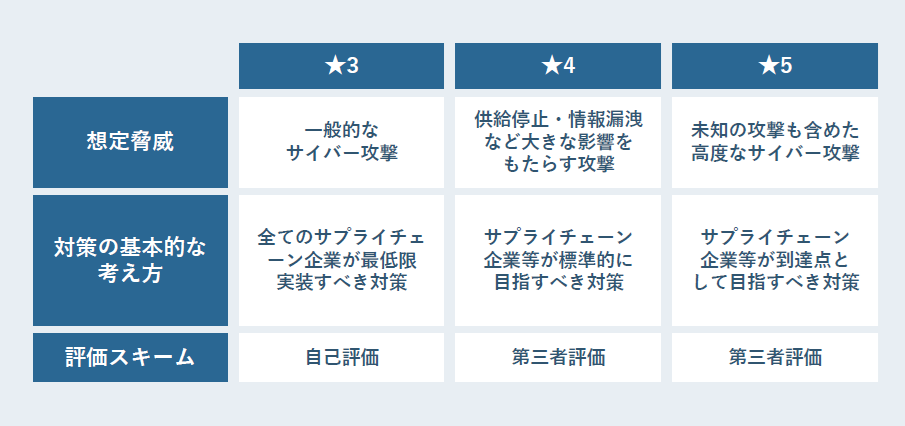

経済産業省は、サプライチェーン全体の強靭性の確保と、対策要求の共通化による対策適正化・確認の効率化を目的とした「サプライチェーン対策評価制度」を導入する方針を示しました。

この制度では、セキュリティ対策の成熟度を3段階(★3~5)で評価し、セキュリティレベルを可視化します。なお、★1~2は先行する自己評価制度の仕組みである「SECURITY ACTION」にて制度化されています。

評価制度によって企業のセキュリティレベルが把握できるため、水準を満たした安全な取引先を選びやすくなります。レベルが高い企業ならば、企業間取引で優遇される可能性が高まるでしょう。

一方で、低いレベルの企業は取引機会を失うリスクがあります。そのため、セキュリティ対策への真剣な取り組みが、これまで以上に重要になると予想されます。

▼関連記事

基幹インフラ制度

2024年5月17日から運用開始した基幹インフラ制度は、国民生活に不可欠な電力・ガス・水道・鉄道・郵便・クレジットカードなどの重要インフラを守るために創設された新しい仕組みです。この制度の目的は、サイバー攻撃などによって重要設備が不正に利用され、サービスの安定提供が妨げられることの防止にあります。

対象となるインフラ事業者は国が指定します。重要設備の導入や管理を外部に委託する際には、事前の届出と審査が必要です。国は届出内容を審査し、セキュリティ上の問題がある場合は改善を勧告します。

内閣府はすでに、14業種200社以上におよぶ「特定社会基盤事業者として指定した者」を公開。該当する事業者と取引関係にある企業は、サプライチェーンリスクの観点からセキュリティ対策の強化を求められる可能性があります。

▼関連記事

企業の内部対策実施に役立つガイドライン

内的要因による情報漏洩を防ぐため、IPAや経済産業省が以下の有用なガイドラインを提供しています。

- 組織における内部不正防止ガイドライン

- 秘密情報の保護ハンドブック

ガイドラインを活用すれば、企業は自社の情報セキュリティ体制を見直し、改善につなげられます。具体的な対策方法も解説されているため、企業の規模や業種に関わらず参考になるでしょう。

組織における内部不正防止ガイドライン

IPAが公開している「組織における内部不正防止ガイドライン」は、企業内部からの情報漏洩を防ぐ重要な指針です。対策の実施者だけでなく経営者も想定読者としており、比較的読みやすい内容となっています。

ガイドラインで特に重視されているのは、内部不正の予防と犯罪の早期発見・被害拡大です。具体的に、内部不正防止の基本原則として以下を掲げています。

【内部不正防止の基本原則】

|

ガイドラインには効果的な対策のポイントが網羅されており、企業が内部不正防止の体制を構築する際の手引きとなります。内部からの情報漏洩リスクを低減するため、ガイドラインを参考に自社の状況に合わせた適切な対策を講じましょう。

秘密情報の保護ハンドブック

経済産業省が発行する「秘密情報の保護ハンドブック」には、企業の重要な情報資産を守るための対策が網羅的にまとめられています。実践的な情報漏洩対策を提示しており、特に営業秘密や限定提供データといった秘密情報の保護に重点を置いています。

このハンドブックは法務・知財部門向けに作成されていますが、情報漏洩の具体的な事例と対策方法が詳細に解説されているため、経営者やIT担当者にとっても、自社のリスクを理解する上で有益な内容となっています。

このハンドブックを通じて、情報漏洩防止の有効な対策と、万が一の漏洩時に推奨される対策を知り、自社の情報資産をより安全に保護しましょう。

企業が取るべき情報漏洩防止策【外部対策】

企業が情報漏洩を防ぐためには、外部からの脅威に対する対策が不可欠です。効果的な外部対策には、以下の5つがあります。

- ID・パスワードの管理を適切に行う

- 認証方法を強化する

- 操作ログを記録・管理する

- エンドポイントセキュリティを導入する

- Web・ネットワークセキュリティを強化する

対策を組み合わせることで、外部からの不正アクセスや情報漏洩のリスクを大幅に軽減できます。多層的な防御策を講じ、脅威に対応できる体制を整えましょう。

ID・パスワードの管理を適切に行う

近年、パスワードに依存しない「パスワードレス認証」や、より安全な「パスキー(Passkeys)」のような新しい認証方式が普及していますが、依然としてIDとパスワードの適切な管理は重要です。外部からの不正アクセスを防ぐには、推測されにくい複雑なパスワードを設定することが欠かせません。誕生日や電話番号など、個人情報に基づいたパスワードは避け、英数字や記号を組み合わせたものを使用しましょう。

また、異なるサービスで同じパスワードを使い回すことは非常に危険です。あるWebサイトのアカウント情報が漏洩すると、リスト型攻撃によって他のWebサイトも危険にさらされてしまいます。

パスワードは定期的に変更することも重要ですが、安全なパスワードを管理しきれない場合は、パスワードマネージャーの活用も有効です。

認証方法を強化する

従来の単純なパスワード認証だけでは、セキュリティ面で十分とは言えません。セキュリティをより強化するには、2つ以上の異なる認証要素を組み合わせる多要素認証を導入することが効果的です。

例えば、指紋や顔を使った生体認証や、ワンタイムパスワード(OTP)などと組み合わせて認証すれば、不正アクセスのリスクを大きく減らせるでしょう。また、最近ではより安全で利便性の高いパスキー(Passkey)の普及も進んでいます。

複数のサービスにアクセスする際の利便性を考慮するなら、一度の認証で複数のサービスにアクセスできるシングルサインオン(SSO)が便利です。SSOを導入することで、ユーザーの認証情報を一元管理でき、運用面での負担も軽減されます。

操作ログを記録・管理する

操作ログの記録・管理は、システムやネットワーク上で「誰が」「どの端末で」「どのような操作を行ったか」を詳細に把握できる手法です。不審な操作やアクセスの迅速な発見・対処が可能になります。

例えば、通常とは異なる時間帯のログインや、大量のデータダウンロードなどの異常な動きを検知した場合、即座にアクセスをブロックするなどの対策ができるでしょう。さらに、万が一情報漏洩が発生した場合でも、ログを分析することで不正アクセスの発生源を特定し、被害の拡大を最小限に抑えられます。

エンドポイントセキュリティを導入する

マルウェアの感染が情報漏洩の主要な原因となっているため、PCやサーバーなどのエンドポイントを守る対策は欠かせません。従来のウイルス対策ソフトに加え、EDR(Endpoint Detection and Response)を導入すれば、システムに侵入したマルウェアの不審な動きを自動で検知・対応し、被害の拡大を防ぐことができます。

エンドポイントセキュリティは、メールの添付ファイルやWebサイトを通じて侵入する脅威からシステムを守り、マルウェア感染のリスクを大幅に軽減します。導入後は、ツールの定期的な更新やスキャンといった適切な運用を心がけましょう。

Web・ネットワークセキュリティを強化する

脅威から身を守るには、エンドポイントだけでなく、ネットワークやWeb領域に対する対策の強化も不可欠です。対策を強化するツールには、大きく分けて2種類あります。

- 不正アクセスをブロックするツール:ファイアウォール、IPS/IDS、WAF

- 脆弱性を発見するツール:脆弱性診断ツール

不正アクセスをブロックするツール

情報漏洩の大きな原因の一つは不正アクセスなので、原因に対処できるツールの導入が欠かせません。代表的なツールは、以下の3つです。

| ツール | 保護対象 | 防御できる攻撃 |

| ファイアウォール | ネットワーク | ポートスキャン 内部ネットワークへの侵入 |

| IPS/IDS | サーバー・OS | DDoS攻撃 バッファオーバーフロー マルウェア感染 |

| WAF | Webアプリケーション | クロスサイトスクリプティング SQLインジェクション OSコマンドインジェクション パラメータ改ざん |

ツールごとに保護対象が異なるため、どれか1つ導入するだけではセキュリティ対策として不十分な場合があります。セキュリティ強化のためには、多層的な防御体制を構築することが大切です。

▼関連記事

脆弱性を発見するツール

サイバー攻撃の対象となりやすい脆弱性を早期に発見して未然に対策するなら、脆弱性診断が有効です。脆弱性診断ではWebシステムに潜む脆弱性を、早期に発見できます。発見された脆弱性に対して迅速に対処することで、Webシステムのセキュリティレベルを向上させられます。

より効率的にコスト削減を目指しながらセキュリティ対策するなら、脆弱性診断ツールが便利です。既知の脆弱性パターンをもとにWebシステム全体を自動でスキャンし、潜在的なリスクを検出します。中には専門知識がなくても扱えるツールもあるため、導入を検討するとよいでしょう。

▼関連記事

企業が取るべき情報漏洩防止策【内部対策】

企業内部からの情報漏洩を防ぐためには、以下のような対策を講じることが重要です。

- 情報機器の持ち出し・持ち込みルールを策定する

- PCやUSBを安易に放置・廃棄しない

- 業務にかかわる情報の管理を徹底する

- 不審なメールやWebサイトは開かない

- 従業員教育でセキュリティリテラシーを向上させる

上記の対策を組織全体で徹底すれば、従業員の意識向上と適切な情報管理の両面から情報漏洩リスクを低減できます。特に従業員教育はすべての対策の基盤となるため、定期的かつ継続的に実施することが重要です。

情報機器の持ち出し・持ち込みルールを策定する

情報機器の持ち出し・持ち込みに関する明確なルールを策定することは、情報漏洩防止の重要な対策の一つです。業務用機器の社外への持ち出しや、私物デバイスの社内ネットワークへの接続は、原則禁止とすべきでしょう。しかし、業務上どうしても必要な場合は持ち出し許可申請を徹底させ、データの暗号化や端末のロックを義務付けましょう。

また、持ち出した情報は必ず社内に持ち帰り、自宅での保管は避けるよう指導することも重要です。業務用機器を社外のネットワークに接続することも禁止し、情報漏洩のリスクを最小限に抑える必要があります。

PCやUSBを安易に放置・廃棄しない

PCやUSBメモリといった情報機器の安易な放置・廃棄は、情報漏洩の大きなリスクとなります。

業務用のPCやスマートフォンを席上に放置したままにすると、第三者によるアクセスや盗難の可能性があり危険です。また、顧客情報が記載された書類を一般ゴミとして処分することは、情報流出の原因となることがあります。

また、USBメモリなどの外部記憶媒体の廃棄にも注意が必要です。単純な削除では不十分なことがあり、専用のソフトウェアを使用するなど、確実な方法でデータを抹消する必要があります。

情報漏洩を防ぐために、企業の情報資産に関わるすべての物品について、適切な管理と廃棄のルールを設けましょう。

業務にかかわる情報の管理を徹底する

情報漏洩防止には、業務にかかわる情報の管理を徹底させることが重要です。以下のような行為は、意図していなくても情報漏洩につながる危険があります。

- 業務システムのログイン情報を他人に教える

- パスワードをメモに書き、机上など第三者の目に触れる場所に置く

- SNSで業務関連の情報を投稿する

- 公共の場所で機密情報に関する会話をする

上記のような行為をしないよう、従業員に徹底させましょう。

不審なメールやWebサイトは開かない

情報漏洩を防ぐには、知らない相手からのメールや信頼性の低いWebサイトに細心の注意を払う必要があります。メールの添付ファイルやリンクを安易にクリックすると、マルウェアに感染する危険があるため注意しましょう。

また、最近では正規のWebサイトと見分けがつきにくい偽サイトも増加しており、気付かぬうちに被害に遭うケースもあります。アカウント情報などを入力する際は、Webサイトの見た目だけでなく、URLが正しいものかどうか確認することが重要です。

従業員教育でセキュリティリテラシーを向上させる

定期的な研修会や勉強会を通じて、従業員のセキュリティリテラシーを高めるのも重要な対策の一つです。

研修では機密情報を含む書類や記録媒体の適切な取り扱い方法を指導し、ルールの遵守を徹底させましょう。社外で業務を行う際の注意点も取り上げ、どのような行動が情報漏洩につながるか従業員に周知します。

また、情報漏洩が発生した際の罰則や処分を明確にすれば、従業員は情報管理の重要性をより深く理解できます。

さらに、過去の情報漏洩の事例を共有し、具体的な対策方法を説明するのも効果的です。実例を通じて学ぶことで、従業員は自分の日常業務と関連付けてセキュリティ対策を理解できます。

情報漏洩対策の実効性を高めるための関連知識

情報漏洩対策は、セキュリティツールの導入などで終わりではありません。攻撃の入口となりやすいWeb環境特有のリスクへの理解と、組織全体でルールを運用し続ける管理体制の構築が必要です。それぞれの視点から対策を深掘りしてみましょう。

Webサイト運営に潜むリスク

Webサイトは企業への入口であり、攻撃者にとって最も狙いやすい領域です。したがって、Webサイトそのものに潜む脆弱性への理解が欠かせません。

Webサイトはオンプレミス・PaaS・ASPといった運用形態によって、対策で注意すべきポイントが異なります。自社がどの範囲まで責任を持つべきかを明確にし、想定外の抜け穴をつくらない運用体制を構築しましょう。

情報漏洩対策をより強固なものにするためにも、Webセキュリティの視点を組み込んでおくと、安全な運用体制を継続しやすくなります。

▼関連記事

組織を守る仕組みづくり「情報セキュリティマネジメント」

内部要因による情報漏洩を防ぐためには、従業員のモラルに頼るだけでなく、組織としてルールを守らせる「仕組み」が必要です。

そこで重要になるのが、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の考え方です。ISMSとは、情報の機密性・完全性・可用性を維持するための組織的な枠組みを指します。

リスクアセスメントを行って守るべき資産を特定し、PDCAサイクル(計画・運用・評価・改善)を回し続けることで、セキュリティレベルを維持・向上させます。単なる「ルールの押し付け」にならぬよう、組織全体で運用手順を確立し、持続的な情報漏洩対策をしていきましょう。

▼関連記事

情報漏洩対策を実施する際の運用ポイント

情報漏洩対策を実施する際は、以下の運用ポイントに注意を払う必要があります。

- 複数の対策を組み合わせて実施する

- 対策を関係者全員に周知する

- PDCAを回して対策内容を見直す

ポイントを押さえることで、より強固な情報漏洩対策を実現できるでしょう。

複数の対策を組み合わせて実施する

情報漏洩対策を効果的に実施するには、単一の対策に頼るのではなく、網羅的なアプローチが欠かせません。「これさえすれば大丈夫」という考え方は危険であり、複数の対策を組み合わせて実施することが重要です。

外部からのサイバー攻撃、従業員の人為的ミス、内部不正など、情報漏洩の脅威は多岐にわたります。そのため、あらゆる角度からセキュリティを強化する必要があります。

対策を関係者全員に周知する

策定した情報漏洩対策やルールは、企業の役員や従業員、外注先、取引先など、企業に関わるすべての人々に周知徹底することが不可欠です。

役員や従業員向けにセキュリティ研修を実施している企業は多いですが、外部関係者に対する周知が足りていない企業は少なくありません。外部関係者と契約する際は情報セキュリティに関する条項を盛り込むなど、周知を徹底させましょう。

すべての関係者が同じレベルのセキュリティ意識を持つことで、情報漏洩のリスクを大幅に低減できます。

PDCAを回して対策内容を見直す

PDCAサイクルを活用した情報漏洩対策の継続的な改善は、セキュリティ体制を強化する上で非常に重要です。一度対策を立てて終わりにするのではなく、定期的に見直しを行いましょう。

企業の規模や取り扱う情報にもよりますが、最低でも年に1回は対策の運用状況を見直すべきです。現在のルールが実情に即しているか、新たな脅威に対応できているか、改善の余地はないかなどを検討しましょう。

PDCAサイクルを回すことで情報漏洩対策の形骸化を防ぎ、常に最新かつ効果的な状態を維持できます。

まとめ|セキュリティ対策を強化して情報漏洩を防ごう

情報漏洩のインシデントが年々増加していることから、国も新たな制度を導入し、企業のセキュリティ強化を推進しています。対策を怠れば情報漏洩被害に遭うリスクが高まるだけでなく、ビジネス面にも影響が出る可能性があります。最新の動向をチェックし、しっかりとセキュリティ対策をしましょう。

外部からの脅威に対応するには、以下の情報漏洩対策が効果的です。

- ID・パスワードの管理を適切に行う

- 認証方法を強化する

- 操作ログを記録・管理する

- エンドポイントセキュリティを導入する

- Web・ネットワークセキュリティを強化する

また、内部不正や人為的ミスといった内部要因への対策も欠かせません。

- 情報機器の持ち出し・持ち込みルールを策定する

- PCやUSBを安易に放置・廃棄しない

- 業務にかかわる情報の管理を徹底する

- 不審なメールやWebサイトは開かない

- 従業員教育でセキュリティリテラシーを向上させる

対策を総合的に実施することで、情報漏洩のリスクを大幅に低減できます。

情報漏洩対策は、企業の信頼性を高める重要な投資です。常に最新の脅威に対応できるよう、改善を繰り返しながら継続的に取り組んでいきましょう。